比企谷八幡はずっと泣いていた。あるいは『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』を読んで俺の身に起こったこと。

これは何?:

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』の感想記事。

登場人物紹介:

俺(おれ)……………………………………………1988年生まれ。このブログ記事の書き手。かにパルサー。

渡航(わたり・わたる)………………………1987年生まれ。『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』(以下略称:「俺ガイル」)の作者。

比企谷八幡(ひきがや・はちまん)……「俺ガイル」の主人公であり、語り手。

雪ノ下雪乃(ゆきのした・ゆきの)……「俺ガイル」のメインヒロイン。孤高の女。

由比ヶ浜結衣(ゆいがはま・ゆい)……「俺ガイル」のメインヒロイン。聖母。

雪ノ下陽乃(ゆきのした・はるの)……「俺ガイル」の登場人物。雪乃の姉。

葉山隼人(はやま・はやと)………………「俺ガイル」の登場人物。イケメン。

海老名姫菜(えびな・ひな)………………「俺ガイル」の登場人物。オタク女。

相模南(さがみ・みなみ)……………………「俺ガイル」の登場人物。失敗した女。

スタニスワフ・レム………………………………1921年生まれ。ポーランドの作家。

ノリアキ…………………………………………………1984年生まれ。ラッパー。

注意事項:

「俺ガイル」8巻までの内容に関してネタバレがあります。特に6巻の内容に関しては詳細に書いてあります。本編は14巻まであり、シリーズ最後のネタバレ等はここでは明かしていません。 原作は最後まで読みましたが、アニメは見ていないので多少の齟齬はあるかもしれません。

本文:

すべての主人公は被害妄想であり、あらゆるフィクションは他人事である。

俺たちはまず、そのことから始めるべきだ。

☑すべての主人公は被害妄想である。

☑あらゆるフィクションは他人事である。

こんな感じだ。このような同意から、俺たちは始める。

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』(略称:「俺ガイル」)は渡航氏によって書かれたライトノベルである。この物語は俺の物語ではないし、お前の物語でもない。この物語は比企谷八幡という、顔がそれなりに良く、運動も勉強もそれなりに出来てスペックが高いが、ひねくれてしまっている男が救済され、成長する物語である。

だから俺は比企谷八幡ではない。この物語も他人事である。

個人的な感想を言えば、1~5巻あたりまでは退屈な話である。「俺ガイル」は比企谷八幡の一人称語りで書かれている。語り手である彼は、オタクネタを連発し、自分の小中学校時代の非モテ・ぼっちエピソードをひたすら語る。その語り口はギャグで、自虐的で、そしてつまらない。と、俺は思う。たしかに個々の自虐エピソードは、ある程度一般性と切実さを伴うものであるかもしれない。例えば、勇気を出して好きな女子に告白したら、次の日にはクラス全員に広まっていて笑いものにされる、というような。だが、それはどこか皮相的なように語られ、現実感を伴わない。語り手である比企谷は何度もそうしたエピソードを自虐ネタとしてリピートする。一昔前の表現でいえば、リア充爆発しろ。青春なんてくだらない、という話を延々する。俺から見れば、そうした話はもう何度もネット空間で擦られて見飽きたような言説に思える。一般性をもつが、それ以上のものではない、ありきたりな話だ。

だから、俺は語り手である比企谷八幡に対して冷めた目線をもってしまう。比企谷八幡は俺じゃないし。第一、この語り手はつまらない。ひたすら自虐ネタを延々話すような人間といて、楽しいと、居心地が良いと思えるだろうか? 俺はあまりそうは思わない。

「俺ガイル」の前半は比企谷が強制的に入部させられた奉仕部において、雪ノ下や由比ヶ浜と協力し、事件(案件)を解決していく話だ。同時に、三人は関係を深めていく。実は主人公ら三人は高校入学の当日に事故に遭っており、所謂ラブコメ的(?)な角で食パンくわえたヒロインと衝突する、というような事象の三人バージョンをやっている。この事象はもう少し複雑なのだが、今は一旦置く。大きな流れでいうならば、比企谷はその事件から生まれたバイアスを拒否しようとする。事件から生まれた感情は、彼にとって偽物で、関係性を一度リセットし、また三人で構築し直そうとする。この構成自体は所謂ラブコメ的なものに対するメタな見方で、それはそれでけっこう面白かったりする。多分、俺が5巻まで読めたのはこのあたりの影響が大きかったのだと思う。今振りかえってみて言語化できるのはそれくらいだ。多分、もう少し何か魅力はあったとは思うのだが。

6巻はそうした関係性のリセットの話の終盤にあたる。だが、6巻の魅力はそうした部分にはない。と、俺は思う。

6巻は異様だ。安直に言うならば、俺はここで魂が震えてしまった。

内容は文化祭だ。文化祭の実行委員で責任者になった相模南が、途中から仕事を放棄し、仕事のしわ寄せが雪ノ下にくる。大まかに言えば、その原因は相模の虚栄心と、雪ノ下の有能さ(あるいはコミュ障)だ。だが、まあそんな巨視的なあらすじはどうでもいい。

読者のキャラクターに対する理解というものがある。俺は今までライトノベルやシリーズ物のキャラクター文芸をほとんど読んでこなかったので、それがどういうものかよく分かっていなかった。ただ、いくつかの作品を実際に読んでみて思ったのは、キャラクターの発言や行動を通して、その人物がどういう人間なのか分かってくるという感覚があるということだ。巻が進むにつれてキャラクターへの理解が進み、どこかでスッと自明に存在が立ち上がる瞬間。そういうものがどうやら、ある。

6巻の始まる頃には、そうした主要キャラへの理解がだいぶ進んでいる。少なくとも俺の頭の中では名前とキャラクターが結びついているし、それぞれがどういう人間かもなんとなく掴んでいる。

そして6巻。彼らを駒にして、文化祭の準備が始まる。ここで立ち上がってくる空間の熱気は、1~5巻に比較して異様だと思う。この巻には明確に悪の存在がいる。相模南と雪ノ下陽乃。陽乃については単純に悪と断じれない部分が後に出てくるのだが、この段階での印象は悪だ。彼女たちは主人公たちが必死こいて頑張っている文化祭準備を引っかきまわす。多分、この小説が三人称で書かれていたら、俺は嫌いになっただろう。この話は比企谷の一人称だから理解できる話だ。比企谷はスローガン決めの会議の中、現状を皮肉るスローガンを提案し、相模に対して、あるいは相模を野放しにしてきた空間全体に対して、反抗し嫌悪の情を向ける。それはもちろん、雪ノ下を助けるためでもあるのだが。ただ、彼はそのスローガンを提示したことでみなの反感を一身に背負う。また終盤、閉会式をボイコットした相模に対して、比企谷は追い打ちをかけるような暴言を次々と吐く。それはもちろん、どうにか事態を収拾させるために吐く言葉でもあるのだが。そして彼はここでも成り行き上、みなの反感を買うことになる。

比企谷は人間不信である。彼はひたすら非モテ・ぼっちエピソードを自虐的に積み上げ、他者(特に女性や陽キャ)に対し、敵意をもっている。何なら、敵意を向けられているとも思っている。それは被害妄想的ですらあると思う。

それまでは単にモノローグや親しい人間との会話でしか現れてこなかった「お前ら、俺のこと好きじゃないんだろ?」という意識が、ここでは行動に移される。つまり、自分が所属する空間自体を、自分に嫌悪を向ける空間に変えようとする。負の自意識を具現化しはじめる。比企谷は卑屈だ。自罰的だ。自己評価と他己評価を同じ低いレベルにそろえようとする(ように見える)。精神的な自傷行為だ。

はっきり言って、ここまでくると比企谷は異常な人物に見えてくる。ただの自虐ネタを連発するつまらない人間から、異常な人間になっていく。

しかし、そんなことがあっても由比ヶ浜が比企谷に向ける目線は変わらず優しさと愛情に満ちている。それはもちろん、由比ヶ浜が比企谷のことを好きだからだ。だが、もうそれだけでは説明が付けられなくなってくる。ここは上手く説明できない。ただ、俺の中の比企谷と由比ヶ浜のイメージをさらに更新せざるを得なくなる。

その瞬間、俺の頭の中で何かがパチンと弾け、像が結ばれる。

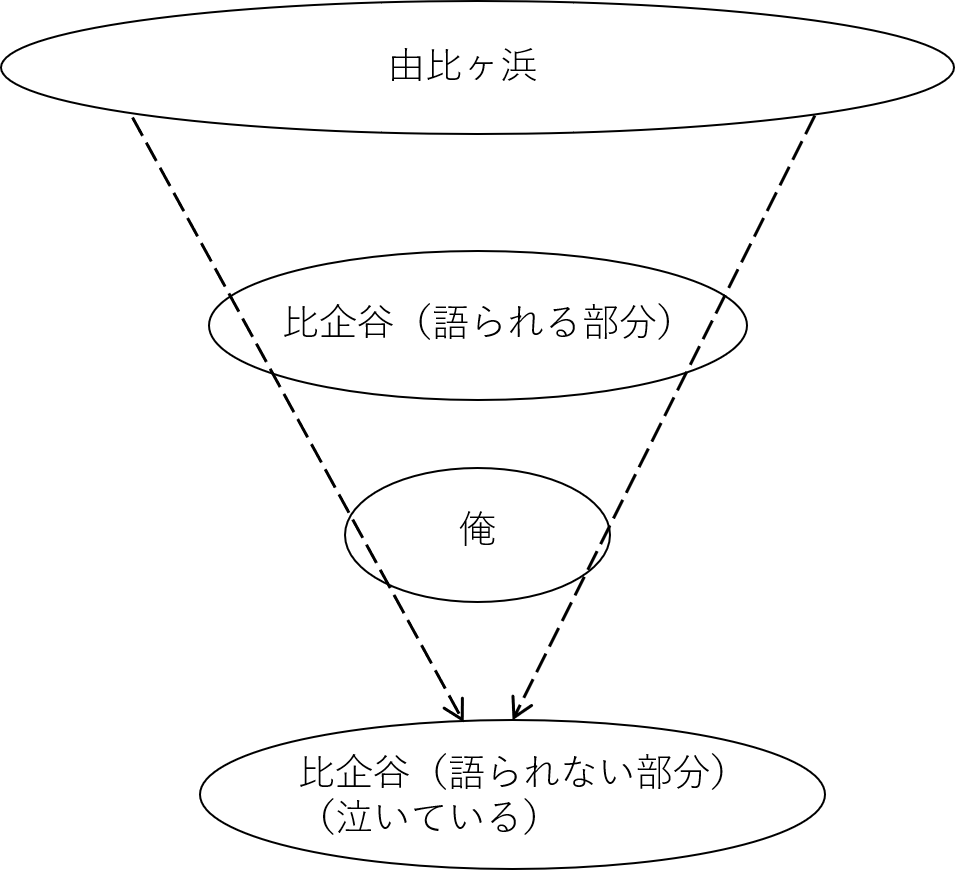

こんな感じだ。「俺ガイル」6巻を読んでいる俺の後方に、体感的に言うと胸のあたりに、語られていない比企谷が突然、出現する。由比ヶ浜は(比企谷の一人称で)語られてこなかった比企谷の姿を、表面的な(語られる)比企谷と読者である俺を貫いて、直接見ていることが感じられる。そこで初めて、(由比ヶ浜の視座を通して)俺は比企谷が本当に傷ついていることを発見する。この男は、ずっと泣いていたのだ。告白を笑いものにされたことや、ちょっとした対人コミュニケーションで感じた違和感によって、比企谷は本当に傷ついている。その瞬間、今まで道端の砂利程度にしか思っていなかった比企谷の自虐ネタが全部、俺に向かって飛んでくる。アアアア。そしてこういう理解に至る。比企谷は卑屈な自我・プライドを守るために、ずっと自虐ネタを言い続けていたのかもしれない、と。これはほとんど、叙述トリックみたいなものだ。作者がそれを計算していたかは分からないが。

上記の図はアセンションでスピリチュアルなものになってしまったが、たしかに俺が経験したことはそうした神秘経験に近いものだったのかもしれない。とにかくそれはあまり一般性のない、個人的な経験だろう。

ともかく、こうして俺の中に何かよく分からないものが撃ち込まれる。脳にブワーッとじんわり何かが広がり進んでいき、空洞が形成される(これは本当に体感としてそのような経験がある)。比企谷が傷ついているという実感が俺の中に穴を作る。そこからはもう、他人事ではなくなる。ただただこの可哀そうな男を救ってやらねばならなくなる。俺は比企谷八幡ではない。この男には共感できないし、俺はここまでねじ曲がった人間じゃない。だが、傷ついていることは事実で、それを見過ごすことはもうできなくなってしまう。

スタニスワフ・レムの『泰平ヨンの未来学会議』だったと思うが、こんな話が出てくる。「誰かが『ポンプだ!』と叫べば、周りの人間はポンプの専門家でなくとも集まってくる」

そういうことだ。俺は「俺ガイル」6巻をマクドナルドで読んでいたが、隣に座っている客の肩を叩き、俺ガイルのページを指さして「比企谷が!比企谷が!」と言いそうになる。俺も隣の客も比企谷の専門家ではないのに。目の前の井戸に赤ん坊を落とされて平気でいられるはずがない。そしてその赤ん坊はまだ落ち続けている。

そこからはもう、荒野を歩かされている気分だ。巡礼者の祈りの気持ちである。ただ俺の頭の中にある空洞を埋めてほしい。どうにか比企谷を救ってほしいという渇望だけがある。

由比ヶ浜が比企谷のことを好きなのは間違いない。そしてその上で、比企谷が傷ついていることを知っている。比企谷が過去の経験に傷つき、そして現在も自己犠牲をして摩耗していることに気づいている。彼女はただただ比企谷に優しい。そして、そもそも発端を言えば、比企谷は文化祭の仕事で摩耗する雪ノ下を見ていられなくなって、そのような自己犠牲的な行動に走ったわけだ。

スローガン決めの会議で比企谷は場の空気を読まずに相模南を皮肉る提案をするが、それを受けて雪ノ下陽乃は周りを気にせずゲラゲラ笑い、雪ノ下雪乃は顔を隠してひっそり笑う(明らかに周囲にバレてる)。笑い方もそうだが、この二つの笑いは全然違うものだ。陽乃の笑いは、人間関係に対する無責任さからくる笑いである。彼女は相模南のことを(あるいは委員会そのものを)どうでもいいと思っていて、ただ愉快犯として、傍観者として険悪な空気を笑う。冷笑みたいなものだろう。これは俺も身に覚えがある。笑う側として。最悪である。一方、雪乃の笑いは人間関係に対する無責任さではなく、むしろ関係性を結んでいるからこそ、笑う。それは相模南に対するイラつきと、比企谷が自分のために提案をしてくれたことに対する笑いだろう。ここは本当にめちゃくちゃ良いシーンだ。個人的には「俺ガイル」シリーズの中で一番良いシーンといってもいいと思う。(多分、原作を通読した人の多くはそういう意見にならないとは思うが)

想像してみてほしい。例えばお前が中学生だった時に、クラスに好きな女の子がいたとする。彼女は普段は寡黙な大人しい人だ。お前は何かの拍子で、クラスの真ん中で裸踊りをすることになる。他のクラスメイトはドン引きしたりしている中、普段は笑ったりしないその女の子がクスリと笑う。その瞬間、お前とその女の子が一本の線が結ばれる。空間にいる他の人間は、他のクラスメイトは消える。そういう感覚がここにはある。お前はその瞬間のために生まれてきたわけだ。それだけが全てになる瞬間だ。

比企谷と由比ヶ浜の会話シーンも美しい。文化祭で疎外された比企谷は、クラスの演劇が教室内で行われている時に、廊下に机を出し、そこで演劇の受付をする。由比ヶ浜は比企谷の隣に座り、思わせぶりな発言をする。集団から疎外された場所に、自分を慕ってくれる女の子と二人でたたずむ。集団は消える。こんなものはオタクの白昼夢だ。白くぼやけた世界に二人だけがいる。やめろ。

そして、やはり相模南だ。6巻で、というか「俺ガイル」シリーズである意味で最も不憫なキャラクターだろう。6巻では明確に悪というか、そういう役どころになってしまっている。6.5巻では彼女の救済が行われるが、それはさらに敵を作ることで達成されてしまう。6.5巻の相模南の敵はゆっこと遥の二人で、この二人は6巻では相模南と一緒につるんでいた女子たちである。彼女たちは分断され、敵としての悪意と責任は分散させられ、さざ波となって作品世界にフェードアウトしていく。そういう感覚がある。6.5巻の作者あとがきで「相模南のキャラはリアル寄りになってしまった」云々のようなことが書かれていて、キャラに対して申し訳ないというような書きぶりになっている。「俺ガイル」シリーズは、基本的に全てのキャラクターに対し作者の優しい眼差しが向けられていると思う。作者は一面的な悪という形でキャラクターを描こうとはしない。だが、結果的に相模南の救済には失敗しているように思う。それは彼女のキャラクターをそのようにしてしまったが故だし、そのようにしか始末が付けられなかったのだろう。だが、相模南がいなければ6巻のあの異常な高揚感というか感情は芽生えなかったような気はする。本当に厭な空気を描くには、やはり本当に厭なキャラクターが必要になってくるのかもしれない。

表面的には6巻のエピソードは、比企谷が論理的に効率的に考えた結果、自分が犠牲になることで事態を丸く収めた話になっている。そこに自意識はない。少なくとも語り手である比企谷の論理ではそうなっているし、そういう話だ。でも、どう考えてもそこには尋常ではない熱量がある。それは明らかにスカッとジャパンで、自傷行為で、被害妄想の具現化で、承認欲求への渇望で、試し行動だ。まあ、言い方は何だっていい。しかし、比企谷は認めようとしないだろう。そんなものを認めれば崩壊してしまうから。でも、語らないだけで気づいているはずなのだ。

8巻で葉山隼人は上記に近い理解を面と向かって比企谷に告げる。「君は助けてほしいんじゃないのか」みたいなことを言う。ここの一連のシーンもまた良い。葉山隼人は比企谷の中学時代のトラウマ女に向かって言い返す。その後で上記の台詞を口にする。比企谷は葉山に対してキレる。それを認めてしまえば、揺らぐからだ。まあでも、俺も葉山みたいな男にそんなこと言われたらキレてしまうだろう。それは分かる。

ノリアキの歌に「だれかおれをすきになれ」という曲がある。これは本当に良いタイトルで、思春期のモテない男(少なくとも俺はそうだった)の心理の一面をよく表していると思う。そしてそこには表裏一体なもう一つの感情があると思う。それは「誰も俺のことを好きにならないでくれ」という感情だ。比企谷はそれを実行する。もうこれ以上傷つかないために。他者に失望しないために。自分に失望しないために。

7巻もまた最悪に美しい話である。個人的には7巻は6巻を洗練させたみたいな話で、これは本当に葬式だ。比企谷八幡は自分の言葉を葬る。ここに至って、おそらく誰もがこいつは異常だと思うだろう。彼は自分の全存在をかけて青春という概念に立ち向かっているようにも見える。そして最悪の試し行動にも見える。由比ヶ浜も、そして雪ノ下さえも、比企谷のそうした姿を見ていられなくなる(この「見ていられない」という感情は、「俺ガイル」シリーズに通底する一つのキーポイントのように思う)。最後に語られる海老名姫菜との会話シーンも、最悪な白昼夢である。海老名姫菜が陽乃みたいな性格だったら、もっと別のどす黒い物語が始まっていた可能性だってある。

個人的に7巻はすごい好きなのだが、お話としてあまりに綺麗に成形されていて、作りものめいた部分があって、それは本当に美しく最悪なのだが、でも6巻のあの混乱した熱量はない。俺が6巻を愛する理由はそこにある。そこには何かフィクションの魔術が発生している。混乱した中でふっと、キャラクターたちがどういう人間なのか、その語られていない部分が立ち上がり、幻視される。おそらく単刊のフィクションで、主人公以外の人物が読者によって高度に練り上げられることはほとんどないだろう。俺が体験したことは、由比ヶ浜がある程度高度にシミュレーションできていないと達し得ないことだったと思う。多分、テクニカルにやればある程度可能なことだとは思うし、そういうのはミステリなんかですでに達成されていそうではあるが。他者の目線から主人公を発見する。単に俺が知らないだけかもしれないが、今まで小説を読んでいてそんな体験をしたことはない。

ここまで書いた内容は一つの解釈に過ぎない。事態はもっと複雑で混乱している。キャラクターを配置し関係性を結び、それがある程度(作者にも読者にも)シミュレーションできるようになった段階で、それによって立ち上がる空間を作り上げる。その空間の空気には、たしかに何か本当のことが書いてある気がする。そしてその空間を主人公は割ろうとしたり、消そうとしたり、また立ち上げようとしたりする。

小説の醍醐味の一つは、感情そのものを書くことではなく、ある一定の環境と条件で発生するシーンを描くことだろう。そこには単純に一つの感情だけが含まれているわけではない。形容しがたい、いくつもの感情が一塊となって、そこに存在している。その塊を直接書くことは難しい。だから、その発生条件を書く。

比企谷と由比ヶ浜によって開けられた俺の中の穴は、9巻で一旦、埋められる。でも、もうその時にはこの物語から離れられなくなっている。俺は彼らの物語を最後まで見届けなくてはならなくなる。